会社の給料だけでは心もとないし、老後に向けて年金の不安もある。何か副業を始めて副収入があれば安心感が増すのに、とお考えではありませんか?その選択肢として株を考えている方は、とても多いと思います。

このお考えは、間違いではありません。なぜなら株は手軽に始めることができて、うまく投資をすれば収入源として期待できる有望な選択肢だからです。

しかし、そこで気になるのが勤め先の会社=本業との兼ね合いです。特に公務員の方は兼業禁止規定に抵触しないのか、そうでない方であっても会社に株の副業が知られないかと問題にならないか・・・?といったように本業をお持ちの方にとって副業との兼ね合いは大きな関心事だと思います。

しかし、現実にはサラリーマンで株長者になった人もいますし、そのあたりはどうなっているんだろう?と疑問をお持ちになるのは当然です。

そこで、すべての投資家のためのメディア「不動産投資の教科書」としては、株での副業をお考えの方にとって必要な情報を以下のようにまとめました。

- 副業による副収入の重要性

- 兼業、副業禁止規定との関係

- 勤め先に株の副業が知られないようにする方法

- 副業で今すぐ取り組める株の投資術

- NISAやiDeCoを活用した税制メリットの活かし方

今の給料に加えて副収入が増えて困る人はいません。問題はその方法と勤め先との兼ね合いなので、特にその2点については重点的に解説していきますので、どうぞ最後までお読みください。

なお、株式投資の基本的な知識や始め方について、資産運用とは?|金融商品の種類、メリットデメリット徹底解説で詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

1、株で副業、毎月一定の副収入があったら・・・

もし、副業で株を始めてそこから毎月一定の収入が得られるようになったら、何が変わるのでしょうか。ぼんやりとイメージされている副収入のメリットを整理してみました。

(1)こんな時代だからこそ重要な「副業」

突然のリストラや病気、事故、身内の介護など、今は普通にできている生活がいつそうでなくなるか分からない時代です。毎月の給料があって、その給料で生活している人の当たり前の生活が突然狂ってしまうことはどこか別の世界の出来事のように感じてしまいますが、実はそれらのリスクとは常に隣り合わせなのです。

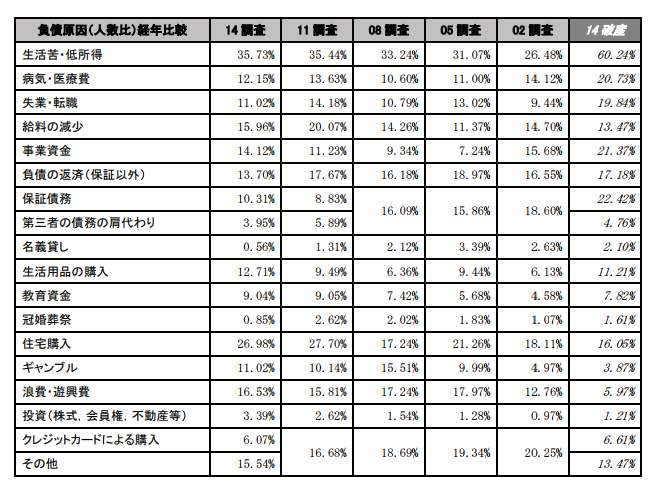

それを裏付けるようなデータを見てみましょう。これは日本弁護士連合会がまとめた「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」にあった個人再生の申立理由一覧です。

出典:日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」

自己破産や個人再生というとギャンブルや浪費などが原因と思われがちですが、実はそれだけではないことが分かります。「病気」「失業」「給料の減少」など、まっとうな生活をしている人に突然降りかかってくる想定外の出来事が経済的な困窮を生み出しているのです。

こうなってしまうことを防ぐ具体的な方法として提案したいのが、副業です。本業だけでなく収入を複線化することにより、1つの収入が減ったり途絶えたりしても全体の収入水準を守ることができれば生活防衛になります。

「もっといい生活をしたい」という理由で副業を始めるのも良いと思いますが、人生のリスクヘッジとしての役割が一層大きくなっているのです。

(2)給料以外の副収入があったら、と思いませんか?

この記事では株の副業にスポットを当てていますが、副業から安定的な収入が得られるというのは、生活に大きなプラスとなります。毎月のやりくりで「あと5万円あれば」「あと10万円あれば」とお感じの方は多いと思いますが、これは現実になりそうにないからこそ出る溜息です。

しかし、この記事ではそれを現実にするための方法を解説します。「あと〇〇円あれば」が現実になったらどれだけ生活が豊かになるだろうというイメージを最初に持つことで、この先の解説がよりリアルに感じられると思います。

(3)株で副収入を得る現実味

株で副収入を得るというのは、具体的にどの程度現実味があるのでしょうか。「安い時に買って高くなったら売る」というのが株式投資の基本的な儲け方だと思われていますが、この方法だと値下がりした時の損失リスクも同じだけあります。

生活を豊かにするための副業で損をしてしまっては本末転倒なので、ここではより確実な利益を狙う方法を提案したいと思います。

値動きによる差益のことをキャピタルゲインといいますが、株にはもうひとつのインカムゲインという利益パターンがあります。インカムゲインとは株主に支払われる配当のことで、企業があげた利益を株主に還元するためのものです。

この記事では配当による安定的な副収入と、割安株をうまく見つけて値上がり益も同時に狙うという二枚腰で副収入を目指していきたいと思います。

さらに公務員やサラリーマンなど給与所得者の方にメリットが大きい税金の優遇制度についても併せて「4、株で手堅く副収入を得る投資戦略」で解説します。

2、株は副業として禁止されるのか

まずは気になる、本業との兼ね合いについて。株の副業が禁止されていないか気になる方のための基本情報です。

(1)株は副業ではなく資産運用である

いわゆる副業というのは、別に事業をやっていたり別の会社で働いていたりといったように、「別の職業」を意味します。株はあくまでも資産運用もしくは投資であり、株式投資をやっているからそれが副業であるとは定義づけられていません。

実際に株式投資家やFX投資家などの多くは別に勤め先を持っている人であり、これらの人たちが株やFXの投資をしていることを理由に解雇されたという話は聞きません。

証券会社に口座を開設してそこで株の売買をする程度であれば副業には該当せず禁止されることはないので、ご安心ください。

(2)「副業」と「資産運用」の違い

先ほども触れましたが、副業とは事業や商売を示すものであり、資産運用や投資とは区別されています。なぜなら、資産運用や投資は基本的に放ったらかしで良いからです。

株のデイトレーダーやスキャルパーであれば話は別ですが、この記事で解説するのはそういった株式市場にずっと張り付くような投資スタンスではなく、売買よりも配当や長期的な値上がり益を狙うものです。これなら株式市場が気になって仕方ないということもなく、本業への影響もないので「副業」には該当せず、禁止されることもないというわけです。

(3)一部の業種では株投資が禁止される場合も

資産運用や投資であれば副業と見なされず禁止されることもないと述べましたが、一部の業種では例外があります。それは副業が本業に支障をきたすという理由というよりも、業種的にコンプライアンスの問題があるからです。

証券会社や保険会社、銀行といった金融関係の会社に勤めている場合、業務上株価に影響を及ぼすような機密情報に触れる可能性があります。こうした情報を使って株取引をするとインサイダー取引となってしまうため、業務上株に関わるような業種では副業の株式投資を禁止している例が多く見られます。

こうした金融関連の業種にお勤めの場合は、勤め先の就業規則を確認しておくことをオススメします。

(4)公務員と株の副業との関係

公務員には、職務に専念するためという理由から副業(法令では兼業と表記されます)を禁止する規定があります。国家公務員法第103条、第104条、そして地方公務員法第38条などが法的な根拠です。

これらの法令では業としての副業を禁止しているだけなので、資産運用である株式投資は副業と見なされません。つまり、OKです。

ただし、勤務時間中に株の売買をしたり、株のことが気になって仕事どころではなくなるといったように本業に支障が出るようであればNGです。

そして前項のようにインサイダー取引に抵触する恐れがある場合は公務員であっても株の副業が禁止される場合があります。許認可を伴う事業を始める企業の情報などを知り得る立場にある場合、その事前情報をもとに株を買えば儲けを出せる可能性は高いと思いますが、これはれっきとしたインサイダー取引です。発覚すると本業を免職になる恐れもあるだけでなく、犯罪として断罪される可能性もあるので、くれぐれもご注意ください。

3、株の副業を勤め先の会社に知られたくない方のための5つの対策

問題はないと言っても、やはり株をやっていることを勤め先に知られたくないという方は多いと思います。勤め先に知られることを防ぐために知っておきたい5つの対策です。

(1)年間20万円以下であれば気にしなくてもOK

サラリーマンや公務員が本業であるという方は、勤め先で年末調整を行っていると思います。年末調整をすることによって確定申告が不要になるわけですが、これに該当する方で株による年間の利益が20万円以下の人については確定申告が不要なので、勤め先に株の副業が知られてしまうことはまずありません。

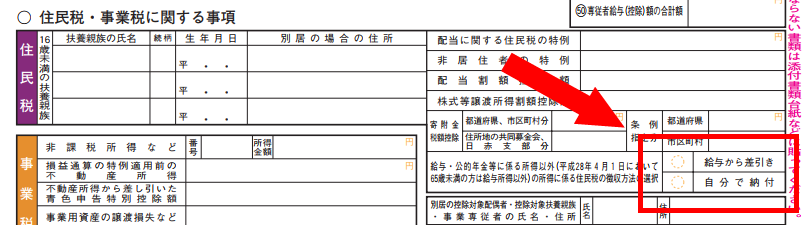

(2)副業だとわかってしまいやすい住民税の徴収方法をチェック

株に限らず、副業による収入だとわかってしまいやすいのは住民税です。前項では副収入が20万円以下であれば申告不要と述べましたが、これは20万円を超えると確定申告が必要という意味でもあります。

給与所得者の方は年末調整を行っているので確定申告をすることがほとんどないと思いますが、副業の収入が20万円を超えたら自分で申告をする必要があります。自分で申告をして自分で納税をするので、株の副収入で副業が知られてしまうことはありません。

しかし、住民税はそのままだと勤め先に知られてしまう可能性があります。なぜなら、通常住民税は勤め先からの給料から天引きされる仕組みになっており(これを特別徴収といいます)、確定申告によって株の副収入があると住民税額も増えるため、勤め先からは「何か他の収入がある?」と見なされるわけです。

この問題は、住民税の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更し、自分で納税することで解決できます。確定申告をする際に申告書の住民税に関する記入欄に納付方法を選ぶ項目があるので、ここで「自分で納付」に丸を入れればOKです。

(3)特定口座で株取引をする

株による利益が年間20万円を超える場合は、税金が発生します。証券会社の一般口座の場合は自分で確定申告をする必要がありますが、証券会社には特定口座という確定申告の不要な口座があります。

特定口座の中にも種類があり、源泉徴収のある特定口座であれば株による利益から税金が源泉徴収(天引き)されているので、確定申告を忘れたり、確定申告のために会社を休んだりする必要がなくなります。

利益が最初から天引きされるので投資効率は低下してしまいますが、副業に徹して手間を減らしたい方にはオススメの選択肢です。

(4)マイナンバーから株の副業が知られてしまう可能性はあるか

最近、マイナンバーの本格的な導入によって副業が知られやすくなるのではないかという不安を持つ人が多くなっています。本業のある人が副業としてアルバイトをする場合、そのアルバイト先との契約にもマイナンバーが必要なので名寄せ(※)をすることによって会社に知られるのではないか?という声もよく聞かれます。

しかし、結論として現段階ではマイナンバーによって株を含む副業が勤め先に知られてしまう可能性はありません。それは、マイナンバーが課税の透明性を確保するためにあるものだからです。税務署としては確実に税金を徴収できれば良いわけで、それ以外の用途にマイナンバーが使用されることはありません。

勤め先が税務署など役所にマイナンバーから他の就業実態を問い合わせることはできませんし、それに回答することもありません。もちろん、役所側から名寄せをした上で勤め先に他の収入があることをわざわざ通知することもありません。

(※)名寄せ・・・同じ人に関する複数の情報を膨大なデータの中から関連付けること。異なる勤務先で同じ人が同じマイナンバーを提出した場合、名寄せをすれば同じ人が複数の勤務先に在籍をして給料を得ていることが分かるという意味です。

(5)のめり込みすぎにご用心

ここまでは株の副業が勤め先に知られてしまう可能性について、制度面からのアプローチで解説してきました。しかし、実は株の副業が知られて問題になる最も多いケースは、投資家本人の勤務態度です。

株にのめり込みすぎて勤務中にチャートを頻繁に見ていたり、株のことで頭がいっぱいになって仕事どころではなくなるなど、のめり込んでしまうと本人の脇も甘くなってしまうので大胆な行動に出てしまいがちです。

FXと違って株は朝の9時から昼の3時という、一般的な勤務時間と重複するため、のめり込みすぎると本業に支障が出やすいことを認識しておきましょう。

4、株で手堅く副収入を得る5つのポイント

サラリーマンや公務員といった給与所得者の方が副業として株式投資をするのにあたって、オススメの投資戦略を解説します。基本的には放ったらかしで利益が出るような方向性です。

(1)値上がり益よりも配当を狙う

すでに解説した通り、株で利益を上げるには大きく分けて2つの方法があります。株価の変動で差益を狙うのが一般的に知られていますが、これだと勤務時間中にも売買をするような投資スタンスになる可能性もあるため、副業とするにはオススメできません。

そこでオススメしたいのが、インカムゲインである配当狙いの株式投資です。配当利回りが高い銘柄だと5%程度を見込むこともできるので、何もせず放ったらかし(株を持っておくだけ)でこれだけの副収入が見込めるのであればオイシイと思います。

(2)連続増配銘柄を狙う

配当重視で株の銘柄を選ぶのであれば、配当の実績が良い銘柄から選ぶのが常道です。配当利回りで銘柄をランキング表示できるサイトがあるので、それを見ると一目瞭然です。

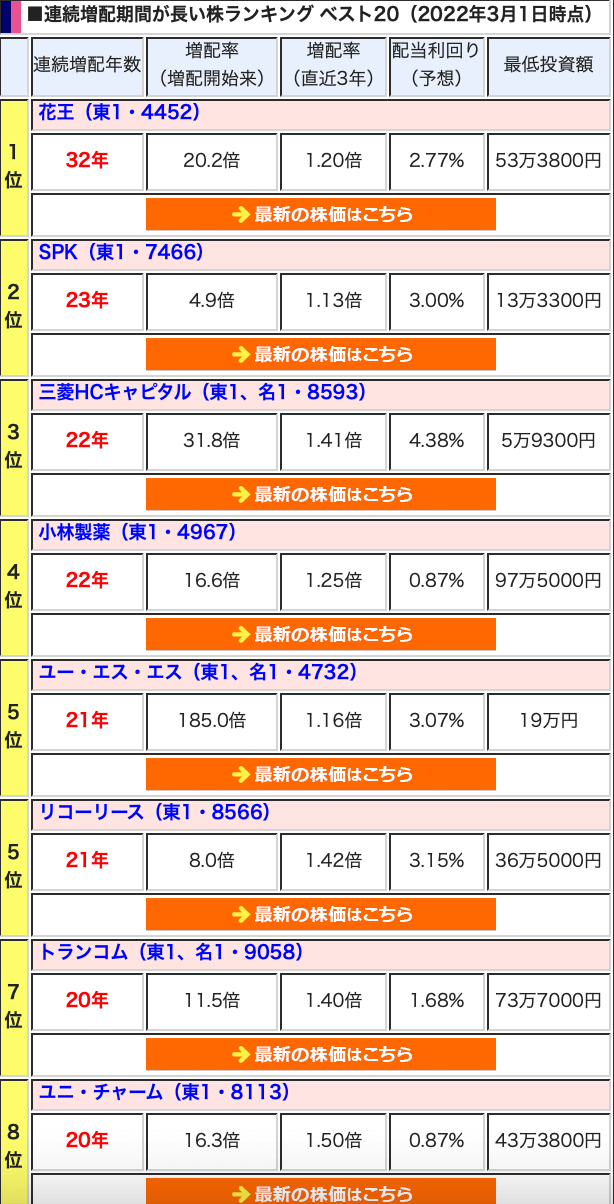

これに加えて、長い期間にわたって増配(配当を増やす)を続けている銘柄があるので、そこから保有銘柄を選ぶのも有効です。ザイ・オンラインに連続増配が長い株ランキングがありますので、そちらを見てみましょう。

出典:ザイ・オンライン

スペースの関係で20位までを掲載していますが、東洋経済ONLINEのページには400位までのランキングがあります。配当狙いの銘柄選びは、原則としてその400社からということになりそうです。

(3)配当アップと株価の安定上昇が見込めるスクリーニングはコレ

増配の反対語は、減配です。減配が続くと株価も低迷してしまうため、株価下落の影響で損失の恐れが出てきます。そこで、安定した配当収入を狙いやすい株のスクリーニング(銘柄の絞り込み)を、以下の条件にしてみることをオススメします。

- PBRが1倍未満

- 直近の5年間は黒字を維持している

- 配当利回りが3.5%以上

- 連続増配が続いている

最後の連続増配については、前項のランキングを見ると年数が分かります。増配が続いている=減配がないということなので、配当狙いで株を保有する場合は重視するべき項目でしょう。

株価がそれほど高くない段階で配当の魅力が高い銘柄を持っておけば、将来的に売却することで値上がり益も手にすることができます。

(4)個別銘柄を選ぶのに困ったら投資信託

ここでは個別銘柄を保有して配当収入を得る方向性で銘柄選びなどを解説してきましたが、個別の銘柄を選ぶのは決して簡単なことではないとお感じだと思います。

その場合にオススメしたいのが、投資信託です。投資信託とはどんなものかについては「「投資信託とは?」を理解して利回り30%超えの投資を今すぐ始める方法」に解説を譲りますが、プロのファンドマネージャーが株式を運用することで、より安全に利益を狙うことができる金融商品です。

株で運用する投資信託にはインデックス型とアクティブ型があります。インデックス型はTOPIXなど平均株価指標と連動するように運用されており、アクティブ型はそれを上回る運用成績を目指す攻め重視の投資信託です。どちらも複数の銘柄を組み込んで運用をしているのでリスク分散の効果もあり、初心者にオススメです。

個別銘柄の保有よりもさらに放ったらかしの運用ができるので、より副業向きとも言えるでしょう。投資信託については「不動産投資の教科書」としても積極的に情報発信をしていますので、以下の記事もぜひご参照ください。

(5)投資信託ならNISAやiDeCoの税制メリットも

個別銘柄への株式投資には無いのですが、投資信託だと税制面でのメリットを受けられる制度があります。それが、NISA(つみたてNISAも含む)とiDeCoです。

特別の口座を開設してそこで投資信託を購入することで優遇税制(運用益に対して約20%の税金がかからない)が適用されるようになっており、それぞれ以下のようなメリットがあります。

| NISA | つみたてNISA | iDeCo | |

| 非課税枠 | 年間120万円 | 年間40万円 | 81万6,000円 |

| 非課税のタイミング | 運用時 | 運用時 | 運用時と払込時 |

| 最大適用期間 | 5年 | 20年 | 60歳まで (10年の延長も可能) |

| 途中換金 | 可能 ただし非課税優遇は一度まで |

可能 ただし非課税優遇は一度まで |

不可 |

| 引き出し | 可能 | 可能 | 60歳まで不可 |

それぞれの特徴から、どんな人に適しているかを総合評価します。

NISA・・・投資信託を年間120万円までの規模で購入する人。

つみたてNISA・・・一度に購入せず積み立てで投資信託を購入する人。

iDeCo・・・老後資金のために投資信託を購入する人。

それぞれ適している人が異なるので、どれに該当するかで選んでください。

まとめ

株が副業に該当するかというテーマから、具体的に株を副業として収入を得る方法まで解説をしてきました。まずは副業禁止の規定に抵触するわけではないことに安心していただけたと思います。とはいっても特定の業種に勤務している方や、そうでなくても勤務中まで株取引をするのはNGなので、注意してください。

できるだけ放ったらかしで、かつ安全に副収入を得る方法として配当狙いの株式投資や投資信託を活用した方法も解説してきましたので、「安全な副業」のお役に立てれば幸いです。