アパート経営は初心者でも問題なく行えるのだろうか……。

アパート経営についてまったくの初心者の方にとって、アパート経営で利益を得たいけれど、本当に稼ぐことは可能なのか不安……という方は多いのではないでしょうか。

近年では、メディアなどで将来受け取れる年金額について取り上げられ、老後の資金について不安を感じている方も少なくはないでしょう。

他の金融商品と比較して、相続対策としても有効と言われているアパート経営には、多くの方が興味を示している現状です。

今回は、「これからアパート経営をしてみたい!」と考えている初心者の方に向けて、

- アパート経営は初心者でも可能なのか

- アパート経営のリスク

あわせて、アパート経営初心者の方にもわかりやすい「物件選び」と「管理会社選び」のポイントについても紹介します。

本記事が、これからアパート経営を検討されている初心者の方の参考になれば幸いです。

アパート経営全般については、以下の記事をご覧ください。

アパート経営するには?成功させるために知りたい11のこと

フドウくん

目次

1、アパート経営は初心者でも可能?

「不動産投資」というだけで敷居の高い資産運用方法というイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。

そんな不動産投資に含まれる「アパート経営」ですが、不動産投資初心者でも可能なのか気になるところですよね。

結論からすると、アパート経営は初心者でも十分に可能です。

現在アパート経営で成功している方々も、最初は皆さん「アパート経営初心者」でした。

しかし、アパート経営を始めるにあたっては、準備すべきものが非常に多くありますので、抜け漏れなく準備する必要があります。

アパート経営の流れについても理解しなければ、正しいアパート経営は不可能です。

まったくのアパート経営未経験者であっても、しっかりと準備を行えば、アパート経営で成功することは可能でしょう。

本章では、アパート経営初心者がアパート経営で成功するために、

- アパート経営で準備すべきもの

- アパート経営を始めるまでの流れ

について、解説します。

アパート経営に関する資金について、詳しくは「アパート経営の資金に関して知っておくべき8つのことを徹底解説」で解説しておりますので、あわせてご確認ください。

(1)アパート経営に向けて準備すべきもの

アパート経営に向けて準備すべきものは、なんといっても「アパート」です。

アパートを準備するためには、資金が必要です。

具体的には、次のような資金が必要となります。

- 建築費

- 購入費

- 工事費・諸費用

また、アパートの建築や購入の際には、「アパートローン」を利用するケースが多くなっています。

本項では、以上の諸費用について紹介します。

なお、アパート経営の資金に関する詳細については、「アパート経営の資金に関して知っておくべき8つのことを徹底解説」をご確認ください。

①アパートの建築費

アパートを一から建築する場合、「建築費」が必要となります。

建築費は、以下の計算式によって、おおよその価格が算出されます。

- 建築費=延べ床面積×坪単価

②アパートの購入費

既存のアパートを購入する場合、「購入費」が必要となります。

購入費は、新築であるか中古であるかによって、価格が変動します。

③工事費・諸費用

アパート経営における資金として、建築費や購入費の他に、「工事費」や「諸費用」が発生します。

アパートを建築する場合、建築費の他に、以下の工事費がかかります。

- 駐車場などの外構工事費

- 給排水の工事費

- 照明やエアコンの工事費

諸費用については、以下のようなものです。

- 登記費用

- 各種税金(印紙税や不動産所得税など)

- アパートローン手数料

④アパートローンについて

アパートを建てたり購入したりする場合に、一括でお金を出せるケースは非常に珍しいでしょう。

一般的には、「アパートローン」を利用する方がほとんどです。

アパートローンに限らず、ローンを利用する場合には、あらかじめ自己資金もある程度用意しておきましょう。

アパートローンと自己資金の割合については、状況によって異なります。

相続税対策の場合には、自己資金をなるべく使わない方がよい傾向にあるといわれています。

アパートローンの返済は、家賃収入のなかから行うことが一般的です。

そのため、アパートローンの審査においては、しっかりとローンを返済できるか見極めるために、アパート経営として予定している「収益性」が重視されます。

アパートローンの審査では、住宅ローン審査と同様に、借り入れる方の年収や資産状況などの他にも、以下のような項目について評価されます。

- オーナー自身のアパート経営の実績

- 土地の担保価値

アパートローン審査の際には、アパートの「収支計画書」の提出が必要です。

アパートローンの審査を通過するためには、アパート経営の事業計画をしっかり立てるようにしましょう。

また、アパートローンの貸付は、一昔前であれば比較的審査も通りやすい状況でした。

2018年以降、現在ではアパートローンの貸付は厳しい状況へと変化していることが特徴です。

しかし、収益性をしっかりと証明できれば、アパートローンの審査の心配をする必要はないといってもよいでしょう。

(2)アパート経営を始めるまでの流れ

アパート経営を始めるまでの流れとしては、以下のとおりです。

- ①アパート経営に関する知識・情報を仕入れる

- ②アパートの状態や周辺環境のチェック

- ③収益性について調査する

- ④資金調達する

①アパート経営に関する知識・情報を仕入れる

アパート経営についての知識や情報を全く知らなければ、仕入れるところから始めましょう。

アパート経営に関する知識は、書籍やネットなどによって、独学で学ぶことが可能です。

不動産投資に関するおすすめの本については、「不動産投資おすすめ本11選!【無料プレゼント有】」で紹介していますので、ご参考ください。

また、アパート経営に関するブログなども多く存在します。

詳しくは、「アパート経営を成功させるなら読んでおくべきブログ10選」で紹介していますので、ご参考ください。

当メディア「不動産投資の教科書」でも、アパート経営を始め不動産投資に関するさまざまなコンテンツを発信しているため、ぜひご参考ください。

また、不動産投資の教科書では、書籍「99%失敗しない、不動産投資のはじめ方」も発売中です。

- 不動産投資に成功する人・失敗する人の共通点

- 良質な不動産会社の見極め方

- 目的別投資物件の選び方

など、アパート経営をはじめ、不動産投資初心者の方が知りたい情報を盛り込んだおすすめの書籍となっております。

Amazonでも購入可能ですので、この機会にぜひ一度、手に取ってご覧ください!

Amazonでの購入はコチラ

Amazonでの購入はコチラ

また、不動産会社主催するアパート・マンション経営に関するセミナーなどに参加して勉強するとよいでしょう。

セミナーのなかにも、初心者向けのセミナーもあるため、物件選びのコツや資金調達方法、不動産投資に関する法律や税金の知識など、丁寧に幅広い情報の取得を期待できます。

②アパートの状態や周辺環境のチェック

①で紹介したように、アパート経営に関する知識は書籍やネット、セミナーで学ぶことが可能です。

しかし、アパート経営をしたいと考えているエリアの現地調査は、実際にご自身で足を運び確認しましょう。

すでに建設されているアパートで、空室のアパートだったら、下記のような項目を確認することをおすすめします。

- 室内の設備や状態

- エントランスの状態

- 周辺環境

アパート経営において重要な「収益性」は、安全性や利便性も大きく関係します。

最寄駅の距離や、周辺に病院やスーパー、学校などが充実しているかについても確認しましょう。

また、入居者がいるアパートの場合には、住人の様子も確認するとよいでしょう。

③収益性について調査する

アパート経営におけるアパートは、投資用物件です。

投資用物件では、「表面利回り」が重要です。実際に投資用物件を購入する場合、「表面利回り」が提示されていることが一般的となっています。

「表面利回り」は、実質的な利回りとは異なります。

家賃収入を物件価格で割った数値で、維持管理費などのアパート保有にかかるコストは含まれていないためです。

しかし、アパート経営においては、以下のような費用がかかります。

- 購入時の諸費用

- 管理費・修繕積立金

- 固定資産税・都市計画税など

特に、古いアパートは、管理費や修繕積立金が新築アパートよりも高くついてしまう可能性が高いでしょう。

結果として、中古アパートは物件自体の価格が安くても、実質的な利回りがあまり良くないことが多いため、事前に収益性をよく確認することが大切です。

④資金調達する

①~③で紹介した項目についての調査と並行して、アパート経営に必要な資金についても調達をはじめましょう。

自己資金として自分で資金を準備するのか、「1、(1)④アパートローンについて」でも紹介したアパートローンを利用するのか、計画を立てましょう。

アパートローンについては、不動産会社経由で利用できるケースも多くなっています。

アパート経営に関する資金について、詳しくは「アパート経営の資金に関して知っておくべき8つのことを徹底解説」で解説しております。

アパートローンについても詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

(3)アパート取得後の流れ

無事にアパートを取得できたら、次のことを行いましょう。

- 管理会社へ委託する

- 確定申告する

①管理会社へ委託する

アパート経営は、初心者でも行うことができるということはすでに説明したとおりです。

会社員の副業としても、アパート経営は十分に可能でしょう。

しかし、会社員がアパート経営を行う場合、本業の会社員としての業務が忙しいため、アパートの賃貸管理や建物管理などが疎かになってしまいがちです。

アパートの管理全般については、不動産管理会社に任せましょう。

管理会社の詳しい選び方のポイントは後述しますが、管理状態や入居状態の良い物件を管理している管理会社は、管理業務の質の高さを期待できます。

なお、アパートの管理以外に、アパートに関する重要な判断や意思決定については、管理会社ではなくオーナー自身がしなければなりません。

オーナーがすべき業務としては、具体的には以下のとおりです。

- 家賃の価格設定

- 室内の修繕方法など

②確定申告する

アパート経営を行うに際して、得られた所得に対しては、税金がかかります。

アパート経営を行う場合には、毎年確定申告を行いましょう。

不動産投資に関する確定申告について、詳しくは「確定申告で認められる「不動産所得」13の必要経費とは?【税理士監修】」もあわせてご確認ください。

2、アパート経営初心者はリスクをしっかり理解しよう

前章では、アパート経営に向けた準備についてを中心に解説しました。

初心者であっても、適切な準備をすることでアパート経営を成功に導くことが可能です。

一方、アパート経営を含む不動産投資全般にいえることですが、アパート経営においては、さまざまなリスクが存在します。

なお、一番のリスクは、「リスクの存在を把握していないこと」です。

リスクを一切知らず、不動産会社などからアパート経営のメリットだけを伝えられてアパート経営をスタートしてしまうのは、非常に危険といえるでしょう。

例えば、「水道管の故障」や「空室率の上昇」など事前に予想できなかったリスクによって失敗してしまうケースはよくあります。

アパート経営を成功させるためには、事前にリスクついてきちんと把握し、回避策を立てることが何よりも大切です。

アパート経営におけるリスクとしては、次のようなものが挙げられます。

- 空室リスク

- 災害リスク

- 家賃滞納リスク

- 金利上昇リスク

- 家賃下落リスク

本章では、それぞれのリスクについての詳細と、それらのリスクに対する回避策について、解説します。

(1)空室リスク

アパート経営における最も大きなリスクともいえるのは、「空室リスク」です。

日本の不動産投資では、次の2種類の方法で利益を得ます。

- 不動産を売却した「売却益」で収益を得る

- 家賃収入によって毎月安定した収益を得る

現在の日本の不動産投資においては、上記のうち後者での投資手法がメインです。

アパートは、複数の部屋があり月々の家賃収入が多く見込めるというメリットがあります。

一方、部屋数が多いため、空室が増える可能性も考えられます。

空室が出てしまうと、毎月ローンの返済が厳しくなり、キャッシュフローが悪くなり日常生活にも大きな影響が出るでしょう。

空室リスクは、アパート経営において致命的なリスクです。

空室リスクには、次のような回避策があります。

- 賃貸ニーズのある立地の物件を選ぶ

- 入居ニーズに合った物件に工夫する

①賃貸ニーズのある立地の物件を選ぶ

アパート経営で空室を回避するためには、入居者の視点にたって、賃貸ニーズが高い立地であるかを調査することが重要です。

賃貸ニーズの高い人気エリアであれば、退去者が出てしまっても短期間で新しい入居者が入る可能性が高くなります。

空室リスクが減るため、当初のシミュレーション通りに家賃収入を得られるでしょう。

賃貸ニーズ高いエリアなのかどうかは、以下のチェックポイントをご参考ください。

|

また、賃貸ニーズのある立地なのかを確認するのと同時に、エリアの賃貸ニーズに合った物件であるかどうかも確認することも大切です。

例えば、一人暮らしに人気なエリアのファミリー向けの物件は、入居率が低くなるでしょう。

アパート経営を検討しているエリアの賃貸ニーズの傾向についても、事前にしっかり調べるとよいでしょう。

②入居ニーズに合った物件に工夫する

入居者ニーズを満たすために、次のような対策をすることで空室リスクを回避できます。

- 人気の設備を付ける(バス・トイレ別やエアコン付きなど)

- リフォームやリノベーションする

近隣の物件との差別化も、非常に大切です。

家を借りるとき、平均2~3件の物件を内見する方が多いようです。

複数の物件のなかから、自分の物件を覚えてもらうために特徴があることが大切でしょう。

人気の設備を付けたり、リフォームやリノベーションをしたりする前に、入居希望者に喜んでもらえるようなニーズ調査が重要です。

LIFULL HOME’Sが公開している「賃貸物件採点リスト」を活用して、入居者の立場で自分の物件をチェックしてみてください。

(2)災害リスク

次に紹介するのは、「災害リスク」です。

災害リスクとは、地震や火災などの災害によって、物件が壊れたり焼失したりしてしまうリスクのことをいいます。

特にアパートの場合は、木造の物件が多いため、火災によって多額の損害が発生する確率が、鉄筋コンクリートのマンションより高いことは容易に想像できるでしょう。

災害リスクにおいては、アパート経営ではマンション以上に、次のような回避策をしっかりと立てる必要があります。

- 火災保険に加入する

- 地震保険に加入する

- 施設賠償責任保険に加入する

①火災保険に加入する

万が一、アパートにおいて火災が起きて、アパートの損失が発生した場合、損失を補填しなければなりません。

しかし、オーナー自身の資金では、火災によるアパートの損失を補填することは非常に厳しいでしょう。

アパート経営において、まず必須なのは「火災保険に加入すること」です。

本項では、以下について解説します。

- 火災保険の価格

- 火災保険の種類

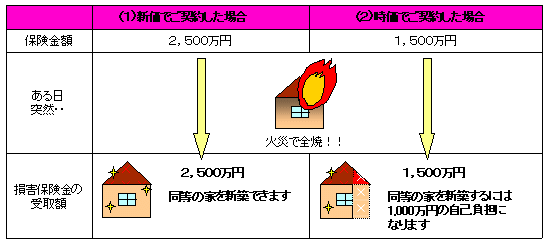

―火災保険加入の前に知っておきたい「新価」と「時価」について

火災保険には、「新価」と「時価」という2つの基準価格が存在します。

適切な「保険価額」と「保険金額」が設定されることは非常に重要なことです。

そうでなければ、損害額どおりの保険金が支払われなかったり、必要以上の保険料を支払ったりしなければならないためです。

本項では、「新価」と「時価」について解説します。

基準価格の種類 | 内容 |

新価 | 保険の対象と同一の構造・質・用途・規模・型・能力のものを再築、または再取得するのに必要な額 |

時価 | 新価による評価額から、年数の経過による消耗分を差し引いた額 |

時価は、簡単に言い換えると、建物や家財などの現在の価値といえるでしょう。

出典:火災保険の正しいつけ方~むだなく十分な補償を得るためには~―損害ジャパン

―火災保険には3種類ある

アパートのオーナーが入るべき火災保険は、大きく分けて次の3種類があります。

- 住宅火災保険

- 住宅総合保険

- 長期総合保険

それぞれの保険の特徴は、下表のとおりです。

保険の種類 | 補償内容 |

住宅火災保険 | 火災・落雷・風・破裂・爆発・雪災・ひょうなどによる損害の補償 |

住宅総合保険 | 住宅火災保険の補償内容に加えて、盗難や落下・衝突・水害の被害の補償 |

長期総合保険(※) | 住宅総合保険の補償内容と同様の補償 |

(※)長期総合保険については、積立型の火災保険となります。掛け捨てと異なり、満期時に保険金額の10%程度が満期返戻金として戻ってくるのが特徴です。

その他、自分で保障範囲を決めたり、鍵の紛失や水回りのトラブルなどのオプションがついたオールラウンドな火災保険もあります。

それぞれの保険会社の火災保険を十分に比較検討し決めたいものですね。

下記サイトにて、1回の請求で10社以上の提案受ける事が可能ですので、利用して検討してみるとよいでしょう。

②地震保険

日本は地震が多い国です。

建物が全壊してしまいローンだけが残ってしまった……ということがないよう、地震に備えて地震保険への加入をおすすめします。

地震保険では、地震が発生し建物が倒壊、または破損した場合に補償金が支払われます。

地震保険は、火災保険とセットで加入することが基本的です。

地震保険で契約できる保険金額は、火災保険の保険金額の「30~50%」以内と定められています。

なお、保険金の金額としては、建物は5,000万円、家財は1,000万円と上限を定められています(地震保険基準料率―損害保険料率算出機構)。

建物の価値が高かったとしても、5,000万円までしか保険金を受け取れないため、注意が必要です。

また、地震保険の保険金の支払額は「時価」を基準にしています。

仮に火災保険を「新価」で契約し、半額を地震保険の保険金にしていたとしても、「時価」が下がれば、全損しても契約時の保険金額全額が下りないことを認識しておきましょう。

③施設賠償責任保険

「火災保険」と「地震保険」の他に、アパート経営を行う場合にもう1つ加入しておきたいのが「施設賠償責任保険」です。

「施設賠償責任保険」とは、建物の欠陥や不備などによって生じた次のようなケースについて補償してくれる保険です。

- 入居者や通行人にケガを負わせた場合の賠償

- 通行中の車や誰かの物を壊したりした場合の賠償

また、施設賠償責任保険では、給排水設備が壊れ水漏れを引き起こし、家財が壊れてしまったという場合の損害にも補償を受けられます。

施設賠償責任保険は、保障の範囲が大きく便利な割に、保険料が1年間につき数千円以下と安いので、万が一のリスクに備えて加入することがおすすめです。

④保険の選び方

本項では、アパート経営において加入しておくべき保険について説明してきましたが、保険の種類は多く非常に複雑です。

加入する保険の安さだけで決めるのではなく、何かあったときに本当に「必要な保障」を得られなければ意味がありません。

そのため、以下のような項目について、事前に検討することが重要です。

- どのような保障が必要か

- どうすれば万が一に備え最適なリスクヘッジをできるか

保険の事前検討には、不動産投資物件に付保すべき保険に詳しいファイナンシャルプランナーなどに相談したり、不動産オーナーが相談できるサイトを利用しましょう。

例えば、テレビCMなどでも有名な「ほけんの窓口」などを利用して検討するのもおすすめです。

https://www.hokennomadoguchi.com/lp/real_estate/

https://www.hokennomadoguchi.com/lp/real_estate/

(3)家賃滞納リスク

アパート経営においては、入居者が家賃の支払いを滞納するという「家賃滞納リスク」も起こり得るでしょう。

家賃滞納リスクは、アパートだけでなく不動産経営を行う全てのオーナーに関わる大きな問題です。

家賃滞納があれば、空室リスクと同様に、家賃収入がないなかでローンの返済をしなければなりません。

当然のことながら、キャッシュフローが圧迫されてしまいます。

家賃滞納の回避策としては、大きく以下の2つの方法が挙げられます。

- 入居者の審査を厳しくする

- 管理会社に家賃滞納の立替えをつける

①入居者の審査を厳しくする

家賃滞納リスクを回避するためには、入居者の審査自体を厳しくしましょう。

具体的には、家賃をしっかり支払えるような収入源があったり、緊急連絡先や保証人として身元が明確な人物を指定しているかなどです。

②管理会社に家賃滞納の立替えをつける

近年では、賃貸アパートなどに入居する際、入居希望者に対して連帯保証人を付ける代わりに、保証会社と契約をすることが多くなっています。

保証会社と契約することで、保証会社は以下のようなことを行ってくれます。

- 家賃滞納が発生した場合に保証会社が代わりに家賃を支払ってくれる

- 入居者への家賃回収や督促

保証会社を付けずに入居者自身に連帯保証人を付けることも可能ですが、オーナー自身の負担などを考えると、保証会社を付ける方がおすすめです。

管理会社に依頼することで、入居者審査を厳しくしてくれる傾向にもあります。

管理会社へ委託する方が、オーナーとしても不必要に不安を抱えることなく安心してアパート経営ができそうですね。

家賃滞納のリスクについても、最小限に抑える効果が高い方法といえるでしょう。

(4)金利上昇リスク

アパート経営には「金利上昇リスク」が付きものです。

アパート経営は物件金額が高いため、多くの方は融資を活用しているでしょう。

不動産投資ローンには、次の2つの種類があります。

- 固定金利型

- 変動金利型

本項では、上記2種類のローンそれぞれの内容と、金利上昇リスクの回避策について解説します。

①変動金利とは

不動産投資ローンの場合は、「変動金利型」の商品の方が多い傾向にあります。

変動金利型は名前の通りに金利が変動します。金利は、半年に1回見直しされるのが特徴です。

低金利時代の今、変動金利はとかく金利が低いことが大きなメリットとなります。

一方、いつ変動するかわからないというデメリットもあります。

融資を受けるときの金利が安くても、融資の返済期間中に金利が上昇してしまうというリスクが考えられるでしょう。

金利が上昇した場合、増額できる返済額の幅は、これまでの返済額の1.25倍までと定められていること覚えておきましょう。

②固定金利とは

「固定金利型」は、ある一定期間の金利は変動せず同一となります。

固定期間は大体3年・5年・10年が多いです。

変動金利のような低金利は期待できませんが、返済計画が立てやすいというメリットがあります。

③金利上昇リスクの回避策

変動金利による金利上昇リスクの回避策として下記2つの方法が挙げられます。

- 「必ず金利が上がるリスクがある」ことを想定して資金計画を組むこと

- 繰上げ返済を利用すること

購入する前に借入れの金利で収支シミュレーションするだけでなく、金利の上昇幅まで想定した収支シミュレーションまですることも大切といえます。

金利は経費として計上できるので、デメリットだけというわけではありません。

金利の上昇によって毎月の返済額が上がることで、生活に支障がでないよう繰上げ返済を積極的に行いましょう。

(5)家賃下落リスク

「家賃下落リスク」とは、主に建物の老朽化、需要の低下などによって家賃が下落してしまうリスクのことです。

①家賃が高くなるアパートの条件を知る

建物が古くなれば家賃が下がるのは一般的な考え方ですが、いかに家賃の下げ幅を少なくするがポイントです。

つまり、家賃が高くなるためのアパートの条件を知りましょう。

at homeさんが公表した「【ランキング】譲れない!失敗しないための賃貸物件こだわり条件BEST10」によると、賃貸物件を選ぶ時の重視したいポイントのトップ10は以下のようになっています。

- 日当たりがよい

- バス・トイレ別

- 駅から近い・立地がよい

- キッチンが広い・設備がよい

- セキュリティが万全

- 周辺環境がよい(騒音がない・治安がよい)

- 間取り・階数収納が多い

- 駐車場・駐輪場がある

- 築年数が浅い

家賃は、以上のような条件がアパートに反映できるかを考慮されて決定されます。

②家賃が下落しにくいポイントを見極める

①で紹介したアンケート結果をご覧いただくとわかるかと思いますが、良いアパートの条件としては、総合して「生活環境」が最も重視されることになります。

なかでも、「立地」がよければ、周辺環境も比較的よい傾向と考えられるでしょう。

例えば、具体的には以下のようなポイントです。

- 駅から歩いて10分など立地がよく、買い物にも便利な物件

- 使いやすい間取りで収納が多い

また、「住み心地」についても重視される傾向があるため、時代に合った需要に合せてリフォームすることも必要でしょう。

実際に入居者の気持ちになった、生活をイメージしてみるのも非常に有効です。

(6)その他

(1)~(5)のリスク以外にも、考えられるリスクは以下のようなものが考えられます。

- アパート経営に失敗した際の借金を背負うリスク

- 入居者トラブルに巻き込まれるリスク

- 悪質サブリース会社に騙されるリスク

①アパート経営に失敗した際の借金を背負うリスク

「(1)空室リスク」でも説明したように、多額のローンを組んで新築アパートを建設したところで、誰ひとり入居してくれなければ家賃収入はゼロのままです。

アパートローンの返済は、工事が完了してから完済するまで何十年も続きます。

途中で運悪く事件や事故が発生し、入居者がいなくなってしまっても、金融機関は月々の返済は待ってくれません。

ローンの返済を滞納すると、最後に待っているのは裁判所による物件の差押さえと競売です。

競売にかけたアパートの代金でも、アパートローン残債を完済できなければ、残った借金は自分で返済しなければなりません。

②入居者トラブルに巻き込まれるリスク

世の中にいるさまざまな人を同じアパートへ入居させることは、入居者トラブルを100%防ぐことはできません。

発生しうる入居者トラブルには、以下のようなものがあります。

- 早朝や深夜にドタバタ足音を立てる

- 単身用アパートに関わらず2人以上で生活する

- 近隣の生活音に対してクレームをつけたり嫌がらせをしたりする

- 室内の設備や共用部分を壊したり汚したりする

- ゴミ出しのトラブル

オーナー自身がアパートの賃貸管理を行っている場合、入居者トラブルはオーナーがすべて対応しなければなりません。

問題を起こす住民の全員が、一度の話し合いや注意喚起で態度や行動を改めてくれるとは限りません。

オーナーから注意をしたことで、迷惑行為がエスカレートする場合もあります。

入居者トラブルのリスクを避けるためにも、アパートの賃貸管理は管理会社へ任せることが得策といえるでしょう。

③サブリース契約によるリスク

アパート経営においては、アパートの部屋を「サブリース会社」に借り上げてもらうことで、入居者がいなくても毎月一定額の家賃を払ってもらえる契約の締結が可能です。

以上のような契約を、「サブリース契約」と呼びます。

サブリースは、オーナー自身でアパートを管理したり、管理会社と契約したりする一般的なアパート経営よりも契約内容が複雑です。

サブリースでは、「数十年家賃を保証してくれる」サブリース会社から説明を受けたのに、実際は保証してくれなかった……ということもあります。

サブリース契約書には、保証料の改定について記載しなければなりません。

しかし、この記載は契約書の隅に小さく記載してあれば問題ないのです。

結果として、保証料改定についてよく確認しなかったため、サブリース契約の途中で保証料が大幅に下がったといったトラブルが起こりかねません。

サブリース契約を締結する場合には、以上の点に注意しましょう。

3、アパート経営初心者のためのわかりやすい物件選び

アパート経営において最も重要なのは、経営する「アパート」の種類です。

アパートには、新築と中古があります。

本章では、新築アパートと中古アパートの特徴について解説します。

(1)新築アパート

①新築の最大のメリットは「空室リスクが圧倒的に低い」こと!

新築アパートのメリットは、以下のとおりです。

- 空室リスクが低い

- 家賃を高く設定できる

- アパートローンの審査が通りやすい

- 修繕費・リフォーム代がかからない

新築アパートのメリットは何といっても、「入居率が高く空室リスクを抑えられる」ところです。

新築であるがゆえ、外観も内観も見た目が新しく綺麗で、設備も新しいため、入居者にとって魅力的でしょう。

多少家賃が高くても、空室が出にくいところが大きなメリットです。

「入居率が高い=経営が安定する」ということで、金融機関の融資の審査が通りやすいところも、大きなポイントとなります。

アパート経営を行うほとんどの方は、アパートローンを組んで物件を購入するので、融資の審査に通りやすいのは新築アパートならではの利点です。

新築なら、当分老朽化の心配はありません。

修繕やリフォーム代の費用を、しばらくの間浮かせられるのもうれしいところです。

②新築のデメリットは初期費用が高くなってしまうこと

新築アパートのデメリットは、以下のとおりです。

- 初期費用が高額

- アパート建築と入居にズレが生じる可能性がある

ただし、新築アパートを一棟買い上げるには、かなりの費用が必要です。

場所や規模によっては、1億円を超える物件もざらにあります。

土地購入後にアパートの建設が始まる場合には、建築業界の繁忙期に重なると完成が遅れてしまうことがあります。

新築アパートの場合、購入してすぐに入居者を募集し、完成と同時に入居してもらうのが一般的ですが、完成が遅れることも考慮して計画を立てる必要があるでしょう。

(2)中古アパート

①中古アパートは状態が良くても「値段を抑えられる」!

中古アパートのメリットは、以下のとおりです。

- 新築より初期費用が安くなる

- 購入後すぐにアパート経営を行える

中古アパートの最大のメリットは、「初期費用が新築と比較して抑えられる」ところです。

中古というと、「古い」「汚い」というイメージがあるかもしれません。

しかし、アパートは築1年が経過すると「中古」扱いとなります。

状態の良い中古物件であっても、中古物件であることで、初期費用を抑えることが可能なのです。

初期費用を安く抑えることで、利回りが良くなります。

初期投資金額をより短期間で回収しやすくなるのです。

また、中古アパートにはすでに入居者がいたり、設備が整っていたりするケースが多いため、購入後すぐに経営をスタートできるのも魅力のひとつです。

②中古はやはり新築より「古さ」がデメリット

中古アパートのデメリットとしては、以下のようなものがあります。

- 修繕費・リフォーム代が頻繁にかかる

- 購入後にアパートの瑕疵が見つかる可能性がある

中古アパートのメリットとして、初期費用の安さが魅力と説明しました。

しかし、中古アパートのなかでも老朽化が激しい物件の場合には、リフォームやリノベーションなどに費用がかかってしまいます。

修繕費やリフォーム代が重なることで、新築アパートを買うよりも費用がかさむ可能性すらあるでしょう。

また、中古アパートの場合には、目に見えない部分に建物の不具合がある場合があります。

このような不具合は、「瑕疵」と呼ばれます。

新築アパートであれば、「瑕疵担保責任」があるため、購入から10年間は無償で修繕してもらえます。

一方、中古アパートについては、売買契約時の内容によって、瑕疵担保責任がつくかどうかが異なります。

瑕疵担保責任自体が免除されることもあるため、契約内容をしっかり確認しましょう。

4、アパート経営初心者のためのわかりやすい管理会社選び

本記事において、アパート経営における賃貸管理は、管理会社に依頼することがおすすめであることを説明しました。

これからアパート経営を始めようと検討している初心者さんのために、管理会社選びのポイントを紹介します。

管理会社選びの重要なポイントは、大きく以下の3つです。

- 対応が丁寧で早い

- 提案力が高い

- 中立な立場でいてくれる

(1)対応が丁寧で早い

「良い管理会社」の特徴として、最も重要なのは、オーナーからの連絡や質問に対する返答などが丁寧で迅速であるかどうかでしょう。

オーナーへの対応の印象が悪かったり対応が遅かったりする管理会社は避けるべきです。

粗雑な対応や行動の遅さは、入居者トラブルを悪化させるおそれがあるためです。

(2)提案力が高い

アパート経営を成功させるため、提案力の高い管理会社はおすすめです。

具体的には、以下のような提案をしてくれる管理会社を選びましょう。

- 入居率を高める戦略

- トラブルが起きたときの対処

アパート経営における実力や実績のある管理会社なら、さまざまな提案をしてくれるでしょう。

(3)中立な立場でいてくれる

管理会社に賃貸管理を依頼するメリットは、アパート経営におけるトラブルが発生したときに、オーナー自身が対応しなくても良いことです。

理想の管理会社としては、トラブル時に限らず、常にアパートのオーナーと入居者の間に立ち、お互いの主張を調整してくれる会社です。

また、空室リスクを下げるためだけに注力しすぎて、簡単に家賃を下げることを打診してくる管理会社には注意しましょう。

アパートのオーナーにとって、家賃の値下げは最終手段です。

家賃の値下げを簡単に勧めてくるのは、オーナーの立場をよく考えていないといえるため、気をつけましょう。

(4)アパート経営におすすめな不動産投資会社を紹介!

当メディア・「不動産投資の教科書」がおすすめするアパート経営の管理におすすめな不動産投資会社を紹介します。

株式会社アメニティジョイハウス

アメニティジョイハウスさんは、東京・千葉・埼玉を中心に、新築・木造・3階建てアパートを展開しています。

ローコスト&ローリスクのアパート経営を提案しており、以下の業務を一括して行っている不動産投資会社です。

- 土地選び

- 事業計画の立案

- 融資相談

- アパートの設計・施工

- 賃貸管理

同社では、独自のネットワークをシステム化することで高い入居率を確保しています。

東京・神奈川・千葉・埼玉のエリアでも、数多くの協力仲介会社に募集依頼ができるので、早期入居を実現しています。

そして、会社のホームページが口コミで反響を呼び、サラリーマンを中心としたアパート経営による資産形成の相談が絶えないそうです。

今なら東京・神奈川・千葉・埼玉の方限定で、メンバーズ登録するとアパート経営に関する書籍の無料プレゼントキャンペーンを実施中です。

プレゼント対象の書籍は、Amazon不動産投資本部門1位となったもの。是非とも応募されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、アパート経営を初心者が行うためのポイントなどを中心に、解説しました。

他の投資商品と同じように、アパート経営にもさまざまなリスクがあります。

アパート経営においては、特に「リスク」についての理解が重要です。

リスクを事前に把握して回避策を立てることによって、そのリスクを最小限におさえることができます。

これからアパート経営を検討されている初心者の方が、本記事を参考にして、損しないアパート経営を実践できることを願っております。

アパート経営に関する全般的なことについては、「アパート経営とは?成功させるために知りたい11のこと」でも詳しく紹介しておりますので、あわせてご確認ください。