収益物件を所有されている方にとって、売却はとても重要な出口戦略です。

特に「不動産価格が高くなっている今が売り時」という話を見聞きすると、余計に気になってくるのではないでしょうか。

本当に今は収益物件の売り時なのか?

その真偽だけでなく、「所有している収益物件を少しでも高く売却したい」というのは売却を検討されている方に共通する思いです。

今回は、不動産投資家のためのメディア「不動産投資の教科書」が、収益物件の売却を成功させるために、

- 収益物件を少しでも高く売却するノウハウ

- 収益物件は今が売り時なのか?

- 収益物件の価格が決まる仕組み

- 収益物件売却に伴う税金の知識

という情報を網羅してお伝えしていきたいと思います。

いずれも収益物件売却の成否にかかわるとても重要な情報ばかりなので、どうぞ最後までお付き合いください。

不動産売却についてもっと知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

不動産売却をできるだけ高くするコツと見落としがちなポイントを解説

不動産を高く、早く売却するなら

- 一括査定サイトの利用がおすすめ

- 複数の査定結果を比較することで相場がわかり、より高値で売却することができる

- サイトの審査に合格した大手・優良企業1,800社以上と提携

- 「プライバシーマーク」を取得しているので個人情報の取り扱いに安心感がある

目次

1、収益物件を売却したい方の願望や疑問とは?

収益物件の売却を検討されている方にとって気になることは、主に以下の4つだと思います。

- 高く売却する方法

- 売り時

- 価格が決まる仕組み

- 税金について

(1)少しでも高く売却したい

収益物件の売却価格は、不動産投資の最終的な損益に大きく影響します。

家賃収入をコツコツと重ねたとしても売却で大損をしてしまうと、その収入を吹き飛ばしてしまう恐れもあります。

損をしないためにも、収益物件を少しでも高く売却するということにこだわりを持つべきです。

少しでも高く売却するノウハウについては、「2、収益物件を少しでも高く売却するためのノウハウ」で詳しく解説します。

(2)収益物件は今が売り時って本当?

不動産価格の好調が続いていることもあって、収益物件を含む不動産は今が売り時だという説があります。

実際はどうなのでしょうか。

すべての収益物件に当てはまることではないため、詳細について「3、収益物件は今が売り時、という説は本当か」で詳しく解説します。

(3)そもそも収益物件の価格はどうやって決まるのか?

不動産の価格は売主と買主の交渉によって決まりますが、その前段階としてある程度の相場によって決まります。

収益物件の価格決定には、その他の不動産とは違う視点も含まれます。

収益物件特有の価格決定プロセスを知っておくと、交渉で有利です。

収益物件の価格が決まる仕組みについては、「4、収益物件の価格はどうやって決まっているのか」で詳しく解説します。

(4)売却時の税金が気になる

不動産の売却には、税金の問題が関わってきます。

収益物件についても然りで、税金面でのコストを把握しておかないと最終的な損益が確定しないので、税金について概要だけでも押さえておく必要があります。

収益物件売却時の税金については、「5、収益物件売却時の税金をマスターしよう」で詳しく解説します。

2、収益物件を少しでも高く売却するためのノウハウ

収益物件の売却をお考えの方にとって最大の関心事、「少しでも高く売却する」ためのノウハウをまとめました。

(1)不動産の売却には適正価格がある

不動産の世界には、「不動産の掘り出し物なし」という言葉があります。

つまり、不動産には厳然とした相場があって、相場から大きく逸脱するような価格で取引されることはない、という意味です。

よく不動産会社の宣伝文句で「思ったより高く売れた!」というキャッチコピーや体験談などがありますが、相場を大きく逸脱して高く売れることはありません。

もし「思ったより高く売れた!」と堂々と宣伝しているとしたら、査定依頼が欲しいあまりに垂れ流されている誇大広告だと思ってください。

収益物件の適正価格を決める方法については後述しますが、最終的にはその方法で算出された適正価格に近いラインでしか売却は成立しません。

その意味でも、適正価格を知ることは重要なのです。

(2)不動産売却価格の相見積もりを取る

複数の不動産会社から見積もりを取ることで、相場観を掴みやすくなります。

相見積もりは、相場観をつかめるだけでなく、1社だけに依頼するよりも不動産会社同士の競争意識が働きます。

より公平で透明性の高い見積もりを取ることができるので、相見積もりは基本中の基本といえるでしょう。

とはいえ、どの不動産会社に見積もり依頼をすれば良いのか分からない、何社にも同じように問い合わせをするのが面倒だとお感じの方は多いと思います。

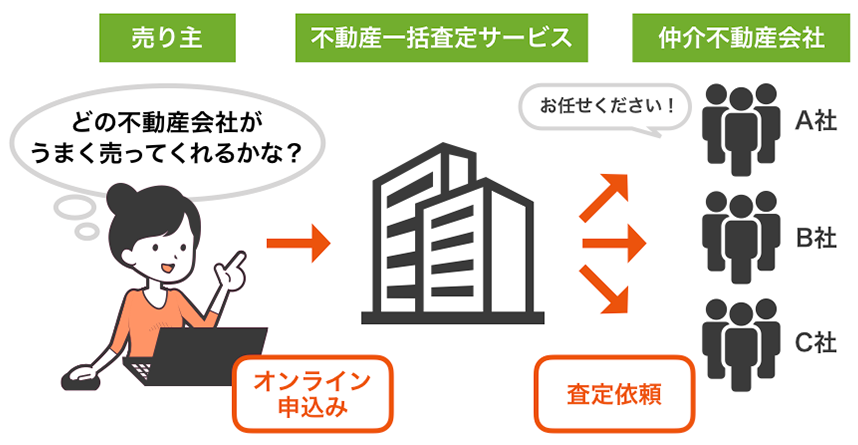

そこで活用したいのが、不動産一括査定サイトです。

一度の見積もり依頼操作だけで、サイトに登録されている不動産会社に見積もり依頼が届くので、手軽に複数の不動産会社からの意見を集めることができて、相見積もりができます。

仕組みとしては以下の通りです。

先ほどもお伝えした通り、不動産一括査定サイトでは相見積もりを取れるため、結果としてより適正な価格で売却することが可能です。

「不動産投資の教科書」としては、以下の5つのサイトをオススメしています。

①すまいValue

すまいValueは、東急リバブル、住友不動産ステップ、野村の仲介など、登録会社を大手不動産会社だけに絞った大手志向の一括見積サイトです。

大手の意見も聞いてみたいという場合に利用すると、一括で大手6社に見積依頼を出すことができます。

②HOME 4U

HOME4Uは、登録不動産業者の審査が厳しく、営業攻勢を掛けてくるような業者を排除しています。

運営会社がNTTグループなので安心感があるのではないでしょうか。

初めての方や投資家だけではなく、自己所有の家を売却したい方などにもオススメできるサイトです。

③イエウール

イエウールは国内No.1の提携会社数を誇っており、大手不動産会社から地域密着型の企業まで2000社以上の不動産会社と提携しています。

お客様からのクレームが多い企業は、イエウールが契約を解除しているため、優良な企業だけが集まっており、安心して売買活動を行うことができます。

④SRE不動産

SRE不動産は、ソニーグループの不動産会社で、100%売り手の立場で売却活動をサポートしてくれます。

サービス対応エリアに該当するならオススメです!!

(3)売却を依頼する不動産会社だけでなく担当者も精査する

不動産取引は、売却を依頼する不動産会社だけでなく、不動産会社の担当者レベルまで精査する必要があります。

大きなお金が動く取引だけに、成否によって金額の差が大きくなりがちで、担当者との信頼関係が欠かせないからです。

同じ売却価格であっても「この人に任せたい」と思えるかどうかは、売主の心理として重要なことです。

一括査定サイトでは、複数の不動産会社からアプローチがあるので、担当者の対応も注意深く観察するとよいでしょう。

(4)高く売却することに加えて早く売却することにもこだわろう

不動産売却は、情報の鮮度が命です。

ずっと売りに出ている不動産は不人気だと思われてしまい、時間が経てば経つほど買い手がつきにくくなるからです。

不動産業界は海千山千なので、買い手がつかない場合は、さらに価格を下げなければならず、高値売却からどんどん遠ざかってしまいます。

収益物件は売却時の価格で損益が決まるため、高く売ることがとても重要です。

高く売る=早く売るという図式を認識して、高値売却だけでなく早期売却を常に意識しましょう。

(5)仲介と買取はどちらがおトクか

収益物件の売却には、仲介と買取という手段があります。

仲介は不動産会社が仲介役となって買主を探す形で、買取は不動産会社自らがその物件を買い取る形です。

買取は早期売却が可能です。

売ってしまえばすべてが完了するため、後腐れがありませんが、その分売却価格は安くなります。

売却価格が安くなることに納得できて、早く現金化したい場合は買取のほうが有利になるでしょう。

やはり少しでも高く売却したいという場合は、仲介の一択となります。不動産会社と緊密に連携しながら、少しでも高く買ってくれる買主を探すことになります。

不動産売却についての基本から実践については、「不動産売却の相場を調査する3つの方法&4つのツールとより高額で売却する方法」にも詳しい解説がありますので、ぜひ併せてお読みください。

(6)高く売れるタイミングで売る

収益物件は、物件の状況により高く売却できるケースがあります。

物件の修繕前、マンション価格が高騰している時、入居者が満室になっている時などです。

マンションは、老朽化によって様々な修繕が必要になるので、繕費用がかさみます。

修繕費用が売却費用を上回る場合、修繕前に売却すれば、利率が上がります。

入居者が全くいないマンションは不信感がありますが、入居者で埋まっている物件には入居しやすい傾向があり、少し高く売却値が付くでしょう。

3、収益物件は“今”が売り時?

収益物件は今が売り時と言われています。

おそらく収益物件をお持ちの方の中にも、見聞きしたことがあるという方は多いと思います。

果たして「収益物件は今が売り時」は本当なのでしょうか?

その真偽と現在の不動産売却事情を解説します。

(1)不動産価格の上昇が続いている

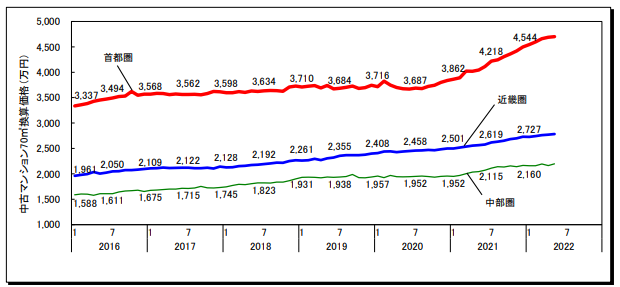

以下のデータは、不動産価格の調査を手がける東京カンテイ社が発表した2022年5月の中古マンション価格相場レポートです。

出典:https://www.kantei.ne.jp/report/c202205.pdf

ご覧のように、三大都市圏でいずれも中古マンション価格が上昇が続いており、資産価値が高くなっていることが見て取れます。

人口減少が続いている地方と大都市圏の二極化が進んでおり、投機的な動きも含めて大都市圏では引き続き不動産価格の上昇が続くと見られています。

(2)中古新築区分物件は売り時が継続中

前項の東京カンテイ社のレポートは、中古マンション価格に関するレポートです。

同様の傾向は、他の不動産にも共通しているのですが、特に中古マンションの活況ぶりが目立っています。

つまり、中古新築区分物件は売り時が継続中だということです。

投機的な買い手も含めると買主候補が多く、収益物件を売るのであれば今がチャンスであると考えて良いでしょう。

(3)スルガ銀行、TATERU問題の影響で起きていること

中古区分マンションについては売り時が継続中ですが、アパートなど一棟物件については、逆に売却価格の相場が下がる傾向にあります。

理由は、以下の通りです。

- スルガ銀行、TATERUの改ざん問題で金融機関の融資審査が厳しくなっている

- 融資審査が厳しくなった影響でこれまで一棟アパートを買えた人が買えなくなった

- 高属性の人しか買えない状況となり買い手が減ることで相場が下落

「スルガスキーム」と呼ばれてきたスルガ銀行の不動産投資ローンは、多くのサラリーマン大家を生み出すことに貢献しました。

しかし、その様相が今では変わってしまっているということです。

収益物件の売却をお考えの方が取り得る選択肢は、2つです。

- もっと相場が下落する前に売り抜ける

- 賃料収入が続いているのであれば売却せずに持ち続ける

前者の選択肢をとる場合は、できるだけ早く動くことをおすすめします。

4、収益物件の売却価格はどうやって決まっているのか

収益物件の最終的な売却価格は売主と買主の合意によって決まりますが、前提となる相場はどうやって決まるのでしょうか。

本章では、収益物件の価格決定プロセスを解説します。

(1)収益物件の価格は収益力で決まる

自己使用のための不動産とは違い、収益物件は投資対象であるため、原則として収益物件の価格相場は、物件の収益力で決まります。

その物件が、今後どれだけ稼いでくれるのかが重要なポイントです。

(2)収益物件の価格を決める3大算出法

収益物件がどれだけ稼いでくれるのかという観点で、収益物件を決める方法は主に3つあります。

特に、1つ目のDCF法は金融機関も融資審査の際に用いているため、最もメジャーです。

①収益還元法(DCF法)

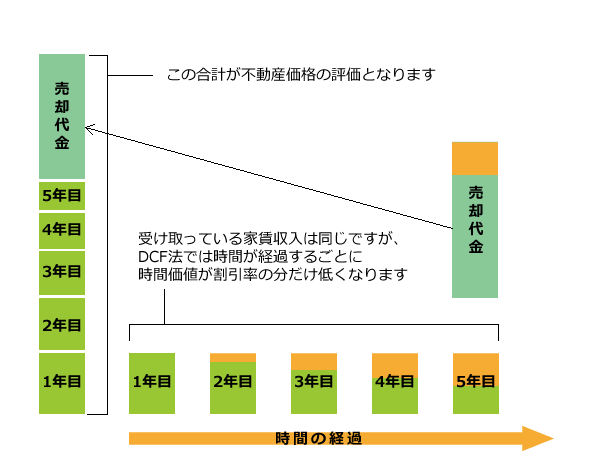

DCFとは「Discounted Cash Flow」の略で、今後におけるキャッシュフロー(収益物件の稼ぎ)を時間軸で割り引いて算出する方法です。

DCF法は、将来の期待収益を時間価値で割り引いて算出するのですが、多くの方がわからないと思います。

将来入ってくるお金よりも、現在あるお金のほうが高い価値を持っています。

なぜなら、お金を運用することで、さらに増やす時間的価値があるからです。

収益物件が将来稼ぎ出す収益は「将来入ってくるお金」なので、その分を差し引く必要があるため、DCF法があるのです。

図にすると、以下のようなイメージになります。

上記の図も含めて、DCF法による不動産価格の算出については「不動産におけるDCF法を解説|基礎知識と計算ツール3選」をお読みいただくと理解が深まります。

②原価法

原価法とは、再調達原価を用いた収益物件の価格算出方法です。

該当する物件と全く同じ建物を建てるとなると、どれだけのコストを要するか?という再調達原価が収益物件価格の相場となります。

③取引事例比較法

不動産に全く同じものは存在しませんが、近隣に似た条件の物件が取引された実績をもとに売却価格を算出するのが、取引事例比較法です。

取引事例比較法については収益物件というより自己居住用の住居物件の価格算出に用いられる例が多く見られます。

(3)最後に価格を決めるのは買い手

DCF法などの方法を用いておおよその相場価格が決まったら、次は売主と買主の交渉となります。

もちろん売主は少しでも高く売却したいですし、買主は少しでも安く買いたいという思惑を持っています。

両者が交渉で落としどころを探り、決まった価格が最終的な売却価格です。

5、収益物件売却時の税金をマスターしよう

収益物件を売却する際には、税金についても十分な理解が必要です。

なぜなら税金も売却コストの一部であり、損益分岐点に影響を与えるからです。

概要だけでも掴んでおくと、コスト感をイメージしやすくなります。

(1)収益物件の売却には3つの税金がかかる

収益物件の売却に関係がある税金は、主に以下の3つあります。

- 不動産譲渡所得税・住民税

- 印紙税

- 抵当権抹消免許税

それぞれ個別に解説しましょう。

①不動産譲渡所得税・住民税

収益物件を購入した際の価格を売却価格が上回った場合、その差額が利益となります。

この利益は所得と見なされるため、所得に対する税金として譲渡所得税・住民税が発生します。

不動産価格の好調が続いていることから、売り時であるとして売却の判断をされる方は多いとでしょう。

しかし、不動産価格が好調だということは、譲渡益が発生する可能性が高くなるので、他人事だと考えないようにしてください。

②印紙税

不動産の売買では、売主と買主が売買契約を締結します。

売買契約書には印紙を貼付する必要があり、その印紙代のことを印紙税といいます。

2024年3月31日までは軽減措置がとられているため、以下の表では右の「軽減税率」が適用されるのです。

出典:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

多くの収益物件が該当するであろう「1千万円を超え5千万円以下のもの」で1万円、「5千万円を超え1億円以下のもの」で3万円となっています。

③抵当権抹消免許税

ローンを利用して収益物件を購入した場合(多くの場合が該当すると思います)、金融機関はその物件を担保に取るために抵当権を設定します。

ローンを完済したら抵当権を抹消することができます。

一方で、ローン返済中に売却する場合は、受け取った売却代金を使ってローンを完済し、抵当権を抹消してから引き渡さなければなりません。

抵当権の抹消に要する免許税は、不動産1つにつき1,000円です。

土地付きアパート物件の場合は土地で1筆となります(土地は1筆と呼びます)。

建物で1件とカウントされるため、抵当権を抹消するには2つ分の2,000円が必要になります。

抵当権の抹消は売主本人でもできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

その場合は司法書士への報酬が必要になりますが、ネットで検索すると安く引き受けてくれる事務所を見つけることができるでしょう。

少しネットで調べてみると「2,800円」「3,280円」というサイトを見つけました。

さすがにこれらは最安値レベルですが、おおむね1万円程度で引き受けてくれるでしょう。

(2)売却で利益が出たら不動産譲渡所得税・住民税が発生する

印紙税や抵当権抹消免許税はいずれも微々たる金額ですが、収益物件の売却でやはり気になるのが不動産譲渡所得税・住民税でしょう。

不動産の譲渡所得税・住民税は、以下の公式で求めることができます。

課税譲渡所得 × 譲渡所得税率(所得税・住民税) = 譲渡所得税額

ここでいう譲渡所得とは、収益物件の売却価格だけでなく「購入時にかかった費用」と「売却に要した費用」「特別控除」も含むことができます。

それぞれについて、主な費用は以下の通りです。

【購入時の主な費用】

- 仲介手数料

- 印紙税

- 登録免許税

- 登記時の司法書士報酬

- 不動産取得税

- 測量費

【売却時の主な費用】

- 仲介手数料

- 登録免許税

- 印紙税

- 立退料

- 売却の告知に要する広告費

上記の費用は、譲渡所得を確定する際に算入することができます。

公式にすると、こうなります。

売却価格 - (購入価格 + 購入時費用 + 売却時費用) = 譲渡所得

計算した結果が、プラスにならなければ、譲渡所得税・住民税は発生しません。

あくまでもこの公式でプラスになった(つまり譲渡所得が発生した)場合のみです。

算出した譲渡所得に、譲渡所得税率・住民税率を掛けると税額を求めることができますが、税率は収益物件の所有期間によって変動します。

税率については、次項で解説します。

(3)5年以内の売却益は税率アップに注意

不動産の譲渡所得税・住民税は、物件所有期間が5年を超えているかどうかで税率が変動します。

5年を超えている場合は長期譲渡所得となり、所得税が15.315%、住民税が5%です。

一方で、5年を超えていない短期譲渡所得の場合は所得税が30.63%、住民税が9%とかなりの高率になります。

これは投機的な短期売買を抑制するための措置で、短期売買を目的としていなくても、5年を超えていない場合は該当してしまうので注意が必要です。

ここでいう「5年を超えている」という定義には少々注意点があり、単なる「満5年」ではありません。

その他にも税率がアップしない特例もあるため、詳しくは「不動産売却のタイミングとは?5年以内の譲渡税について解説」をご参照ください。